饭桌上,筷子一夹,才发现吃几口就不太对劲——不是味道的问题,是整个人突然就没了胃口。

不是饿不饿的问题,是一股说不上来的胀、闷、恶心,从胃后面往肋骨下方钻。多数人当它是“吃撑了”或“消化慢”,可真要是那么简单,也不至于反复几个月都不见好。

很多时候,胰腺癌的第一信号,恰恰就藏在这顿饭里。

不是疼,不是黄疸,更不是体重骤减——而是饭后的那种“莫名其妙的不舒服”。尤其是上腹部发闷、轻微恶心、饭后饱胀感强烈,却怎么查也查不出个所以然的情况。

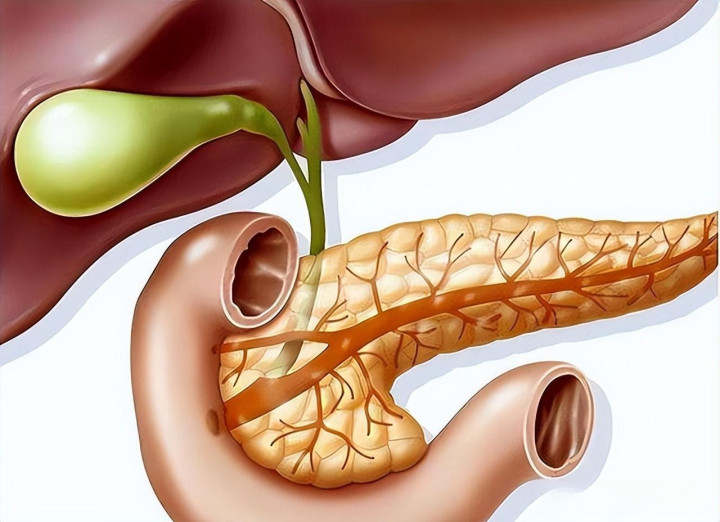

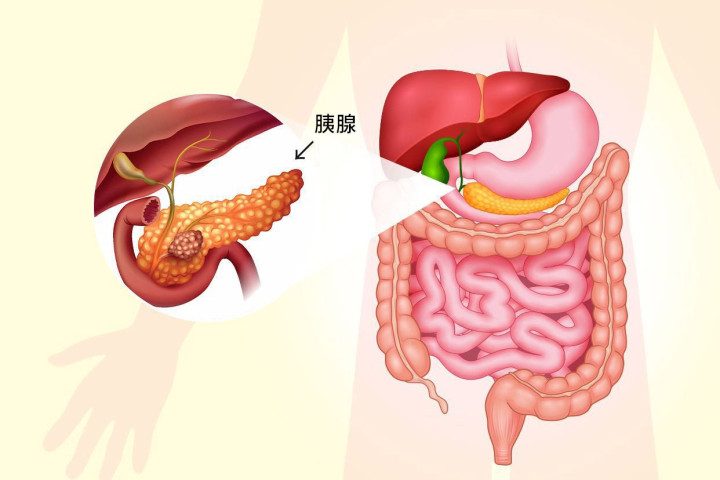

胰腺这个器官,平常跟个“哑巴”似的,出了事也不吭声。它的位置太深了,被肠胃、肝胆、胃后脂肪层层包住,一般检查根本看不清。所以一旦它开始出问题,信号就特别不明显。偏偏很多人以为是胃病,拖着拖着,错过了早期。

胰腺癌一旦确诊,往往已经晚期。不是因为它长得快,是因为它躲得太深,太会藏。

它的早期表现,和普通胃肠道症状几乎一模一样。饭后不适、食欲下降、上腹胀痛,甚至连医生都容易误判。

而最早的蛛丝马迹,恰恰可能就藏在“吃饭”这件事上。

但这信号太小,太容易被忽略。就像窗外下起了毛毛雨,大多数人只会说“天有点阴”,不会有人立刻撑伞出门。

有一种特别典型的情况是——人没瘦,但就是吃不下,饭量变小,吃几口就觉得饱。没有剧烈疼痛,没有呕吐,没有黄疸。可这饭量,悄悄地,一天比一天少。

不是厌食,是胰腺出了问题。

胰腺是个“安静”的器官,它不参与消化的直接动作,却分泌着消化酶和胰岛素。它一出错,整个消化系统就像卡住的水管,哪哪都不畅快。

尤其是癌变早期,肿瘤压迫胰腺导管,消化酶分泌受阻。这时候,饭后胀满、轻度恶心、打嗝反酸就开始出现。但凡肚子里有点动静,人们最先想到的,永远是胃。

胰腺癌早期几乎不疼。但如果开始出现左上腹或中上腹隐痛,尤其是往背部放射的钝痛,那就绝不能再忽视了。这种痛,说不上来是哪里不对,就像有根手指一点点戳在你后腰中间,戳得人烦。

普通的胃病,疼痛通常是偏表层的、吃完饭就缓解。而胰腺癌相关的疼,是那种钝钝的、深层次的、不随着饮食改变的痛。而且多数在饭后加重,尤其是油腻食物吃完之后。

这不是巧合,而是胰腺被逼到了极限。

有些人会开始拉肚子,但不是水泻,而是油性稀便。大便漂浮在水面上,一冲不干净,颜色变浅发灰。这其实是胰脂酶分泌不足后的后果。

胰脂酶是帮助脂肪消化的关键物质,胰腺出问题,它的分泌减少,油脂吸收出故障。这时候的“大便异常”,其实是胰腺在“无声呐喊”。

可惜,大多数人只当是“吃坏肚子”。

再往后,黄疸、体重骤减、血糖异常接踵而至。可等这些症状出来,已经是中晚期。

胰腺癌的隐蔽性,就像一座沉在水下的山,露出水面的那一小角,不足以让人警觉。真正致命的部分,藏得太深。

但凡能早半年发现,生存率都不一样。问题是,它不吭声,就没人当回事。

如果一个人以前饭量正常,近几个月却莫名其妙地减少,尤其是对油腻食物产生排斥,饭后老觉得撑,甚至走两步都觉得胃里顶着,那这时候就该想到胰腺的问题了。

尤其是中老年人,长期吸烟、饮酒、高脂饮食、慢性胰腺炎病史的人群,风险更高。胰腺癌不挑人,但它“偏爱”这些人。

有时候,体重减轻不是减肥成功,而是胰腺功能正在下滑。病人自己发现的,是裤腰变松了;医生看到的,是胰腺正在被肿瘤侵蚀。

胰腺癌的早期信号,不是一个症状,而是一组模糊的、不典型的变化。饭后不适、消化异常、饭量减少、轻度腹痛、油性便,这些都可能是它的“低语”。

像是熟悉家里水管的人,听到滴水声就知道哪有问题。而陌生人,听见也只当背景声。

医生靠的就是这种“熟悉感”。见得多了,哪怕是轻微的饭后饱胀,也知道可能不是胃的问题,而是胰腺在发出警告。

可多数人等不到这个提醒。拖延、忽视、误判,一环接一环。

CT增强扫描、磁共振胰胆管成像(MRCP)和血清CA19-9检测,是目前发现胰腺癌的主要手段。但问题是,大多数人根本没机会走到这一步。

因为从第一顿“不舒服的饭”,到真正被重视,往往已经过去几个月。

想要在早期发现胰腺癌,必须对身体的细节感到“不对劲”。那种饭后莫名的饱胀、食欲下降、油腻不耐受,不是简单的“吃太快”。尤其是持续超过两周,就不该再自行观察。

很多检查查不出问题,是因为没查对地方。胃镜能看胃,肠镜能查肠,可胰腺在“幕后”,不主动查,它就永远隐身。

胰腺癌不是突然冒出来的,它是一步步在变坏。只是你没看见。

很多人到确诊那一刻,还在说:“怎么就突然得癌了?”其实癌细胞早就悄悄生根了,只是身体已经提醒过你几次——你没听懂。

如果最近吃饭老觉得不对劲,不要总归咎于“最近太累”或“肠胃炎”。有些不适,是身体在提醒你,该去查一查真正的原因了。

不怕多此一举,就怕后悔来不及。

参考文献:

[1]国家癌症中心.中国肿瘤登记年报2024[M].北京:人民卫生出版社,2025.

[2]中华医学会消化病学分会.胰腺癌诊治指南(2024年版)[J].中华消化杂志,2024,44(5):321-330.

[3]王继东,刘建民.胰腺癌的早期诊断与治疗进展[J].中国实用外科杂志,2025,45(3):245-249.

声明:本文不含任何低质创作,所有图片均来源于网络,旨在科普健康生活,无低俗等不良引导,涉及人物侵权、图片版权、事件部分存疑等问题,请及时联系我们,我们会第一时间修改或删除内容!内容仅供参考,不能替代医生诊断。如感不适,请及时就医。